こんにちは、画家の落合真由美です。

今回は遠近法がテーマです。

遠近法とは

現実世界の3次元の空間を

平面である2次元の画面に表現する技法

ですが

遠い・近い

高い・低い

広い・狭い

などの空間の認識が

画面上でも感じられるように

描画することができます。

どんな画風の絵を描くうえでも

遠近法は画面を構成していくために

欠かせない技法です。

15世紀、

イタリアのルネサンスの芸術家たち

によって遠近法の理論は確立されました。

遠近法と言っても

色々な種類の遠近法があります。

絵画の歴史をさかのぼって

巨匠たちの作品を参考にしながら

遠近法の種類について

わかりやすく解説していきます。

今回解説するのは

透視図法

空気遠近法

色彩遠近法

上下遠近法

大小遠近法

重畳遠近法

です。

目次

透視図法とは

線遠近法とも呼ばれ、

遠近法の技法の中では

もっとも代表的なものです。

描く人の目線の高さに地平線がある

と仮定し画面に描いた線をたどると

地平線上の消失点に行きつく

という考えのもと作図する手法です。

こちらの記事で詳しくご覧ください↓

デューラーとフェルメールの透視図法

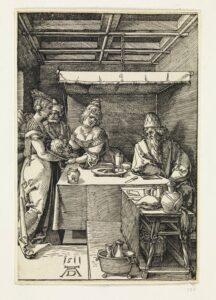

こちらは

アルブレヒト・デューラーの作品です。

画面に登場する線には

正確な透視図法が使われていますね。

デューラーは

ドイツ・ルネサンス期の代表的存在で

数学者としての顔も併せ持つ

理論派の画家でした。

正確な形を描くために

透視図法などの研究をし

1525年「測定法教則」という

絵画や彫刻、建築を学ぶ者のための

教本を出版し影響を与えました。

こちらはフェルメールの作品です。

フェルメールも透視図法を用いています。

フェルメールは

室内風景を描いた作品が多いですが

室内の奥行や画面の立体感を表現するため

に窓枠部分には

正確に透視図法を作図しているのが

見て取れます。

空気遠近法とは

風景画を描く際

近景と遠景を描き分けるために

よく用いられる技法です。

透視図法が確立されてからは

屋外での風景画制作も透視図法による

線の作図が用いられましたが

近景と遠景の距離感は

それだけでは表現しきれず

色の濃淡による技法も必要だ

と確信したレオナルド・ダ・ヴィンチ

によって空気遠近法が確立されました。

空気遠近法とは

近くのものは強く鮮明に見え

遠くのものは弱くぼんやり見えること

を表現する技法です。

ダ・ヴィンチの空気遠近法

ダ・ヴィンチと言えば

「モナ・リザ」が代表的ですが

ダ・ヴィンチの他の作品にも

空気遠近法がよく用いられています

背景は

青白くかすみがかった色調で描かれていて

奥行きの表現をしていることが分かります。

色彩遠近法とは

色の持つ視覚的な効果を利用して

空間の遠近を表現する技法です。

暖色系は

視覚的にインパクトがあり

飛び出てくるような印象を与えます。

寒色系は

視覚的に静寂で奥まった印象を与えます。

明度の高い色(明るい色)や

彩度の高い色(鮮やかな色)は

手前に見えて

明度の低い色(暗い色)や

彩度の低い色(くすんだ色)は

奥まって見えます。

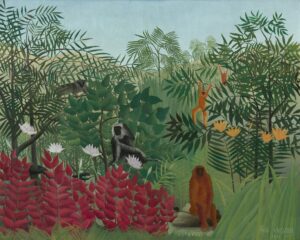

ダ・ヴィンチの色彩遠近法

こちらもダ・ヴィンチの作品です。

手前にいる人物の服の色の赤と

背景のくすんだ寒色系の色との対比が

されていて

遠近感がでていることが分かります。

聖母の所作に自然と目がいきますね。

上下遠近法とは

画面の上下の位置によって

遠近感を表現する技法です。

画面の上の位置に描かれているものほど

遠くにあるように見えます。

逆に下の位置に描かれているものほど

近くにあるように見えます。

日本の絵巻物や浮世絵作品に

よくみられる技法ですね。

また画面に地平線や水平線がある場合

地平線や水平線に近い位置に描かれたもの

ほど遠く見えます。

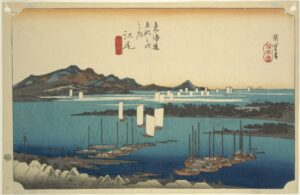

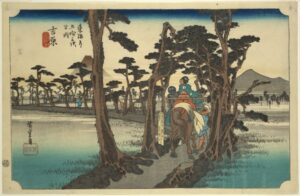

歌川広重の上下遠近法

歌川広重の作品です。

上部に描かれてる部分ほど

遠くにあるような視覚的な効果が

生まれています。

ここに描かれている人物は

皆ほぼ同じ大きさですが

人物を上部から下部まで配置することで

遠近感を演出していますね。

大小遠近法とは

遠近法の中では

一番わかりやすいかと思います。

手前にあるものほど大きく見え、

奥にあるものほど小さく見える

という法則にのっとって

形の大きい小さいの描き分けによって

遠近感を表現する技法です。

人間や建物や木など

誰でも見たことがあって

大きさの基準がある程度わかるもの

の描写に使うと効果的です。

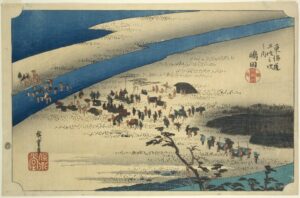

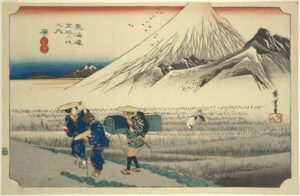

歌川広重の大小遠近法

こちらも歌川広重の作品です。

後方に富士山が見えていますが

手前にいる人物の大きさに比べると

だいぶ大きく描かれています。

近いものは大きく、

遠いものは小さく見える

という法則を活かして

遠くにあるはずの富士山を

逆に大きく描くことで

むしろ富士山の雄大さが伝わる作品

になっています。

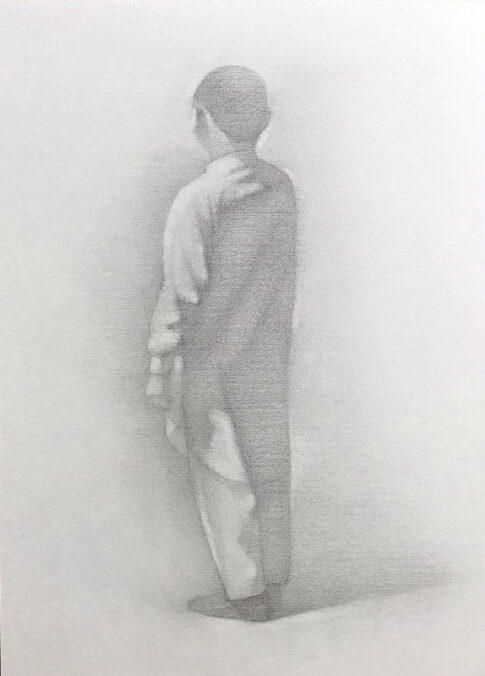

重畳(ちょうじょう)遠近法とは

この技法は

誰でも無意識に使っている場合

が多いですね。

モチーフを重ねた状態で表現し、

重ねた状態によって

前後の位置関係を示す技法です。

透視図法や空気遠近法などは

何㎞も先の奥行がある風景などの表現には

向いていますが、

静物画や人物画などは

そこまで遠近の差がないので

ちょっとの距離の差を示したいときに

この重畳遠近法が使えます。

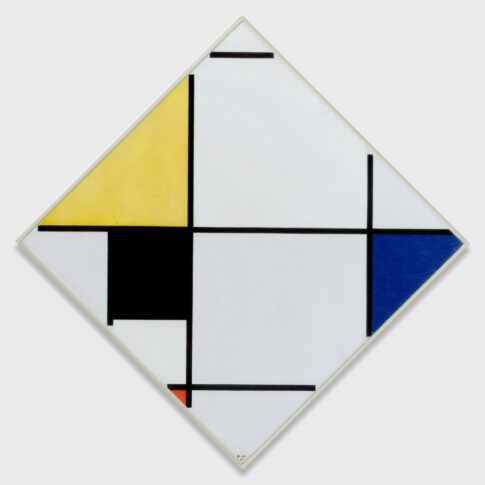

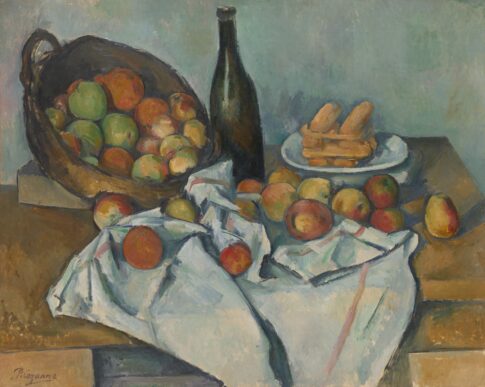

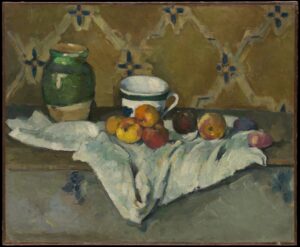

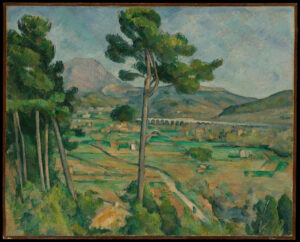

番外編 | セザンヌの多点透視法

セザンヌは

ルネサンス期に確立され

数百年続いた透視図法を用いた見方

から逸脱して、

新しい解釈で物を見ようとし

形を多角的な見方で描くことに

たどり着きました。

透視図法は

人間の目の錯覚を切り取って

技法に落とし込んだものですが

セザンヌは

人間の視点から世界を解釈するのではなく

人間の視点を介さない真実そのもの

を描こうとしました。

セザンヌはりんご等の静物を

よくモチーフにしていましたが

あるりんごは上から見た視点、

またあるりんごは右から見た視点、

このりんごは左から見た視点…

など様々な方向から見た状態を描きました。

そうなると光の当たり方や影の落ち方、

形の見え方などが

複雑に入り組んできます。

見ている視点がそれぞれ違うので

コラージュのように断片的で

まとまりがなくなってしまいます。

そこでその断片を上手くつなげて

一つの空間になる様に再構築しました。

これを「多点透視法」と呼びます。

このセザンヌ独自の空間の解釈が

ピカソに影響を与え、

こののちピカソの

キュビズム

(モチーフを幾何学的に変化させて構成する手法)

に展開していくきっかけとなります。

遠近法の扱い方 | まとめ

様々な遠近法の解説をしてきましたが

描くモチーフや自分の作風に合わせて

どの遠近法を用いるか

選択するようにしましょう。

例えば

風景画なら

遠近の描き分けが必要な

透視図法や空気遠近法、

静物画や人物画なら

大小遠近法や重畳遠近法、

多彩に色を使う画風なら

色彩遠近法を使うなど

難しく考えず絵の表現に合わせて

気軽に取り入れていきましょう。

セザンヌの多点透視法の理論は

難しく特殊に感じますが、

これまで画家たちは

見た世界を様々な解釈の仕方で

表現してきました。

今は一般的になっている

透視図法や空気遠近法をはじめとする

遠近法もある一つの見方にすぎません。

物を立体的に解釈する手法の一つとして

遠近法を取り入れつつも

既存のルールにとらわれず、

セザンヌやピカソのように

新しい見方を楽しく探求していくのも

良いかもしれません。