こんにちは。画家の落合です。

ふだん油絵で風景や抽象画を描いています。

油絵は絵の具を盛って存在感を出したり

逆に薄く重ねてグラデーションを楽しんだり

つやを出したりマットにしたり

幅広い表現が楽しめる画材です。

油絵は一見難しそうなイメージがありますが

その特徴を知ると魅力的な表現が楽しめます。

「油絵をもっと身近に感じてほしい

いろいろな人に油絵の楽しさを知ってほしい」

との思いでこのページを作りました。

油絵をこれから始めたい

もっと上手くなりたいという方に

油絵の具の使い方と描き方を

詳しく解説していきます。

油絵の具の特徴や魅力とは?

油絵の技法は15世紀にルネサンスの画家達が

写実的な空間表現を求める中で生まれました。

その特徴は絵の具の柔軟性や透明性にあります。

油絵の具は乾くまで時間がかかりますが、

それは乾くまでの間に自在に絵の具を動かせる

つまり簡単に描きなおしができる

という、ほかの画材にはない大きな魅力です。

油絵の具は流動性がありよく伸びるので

繊細なグラデーションが作れます。

また、透明性があるので

何層も塗り重ねることによって

深みを増し、奥行きのある表現や

艶やかな表現が叶うのです。

油絵に必要な道具

キャンバス

アクリル系塗料を塗った物と

油性塗料を塗った物があります。

油絵の具と同じ性質の油性塗料キャンバス

を選べば油絵の具の発色や艶が増します。

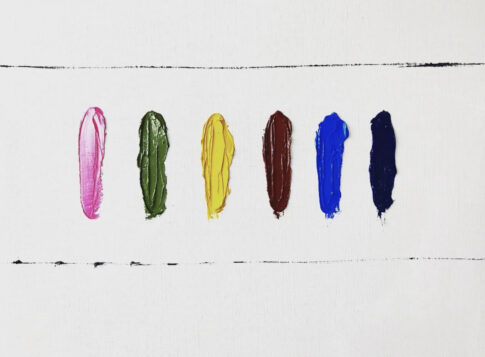

油絵の具

透明色と不透明色の二種類があります。

不透明色で形の土台を描き、透明色を重ねて

鮮やかに質感を出します。

絵の具の裏に透明・不透明の表記がありますが

はじめは12色程度のセットを購入しても良いでしょう。

油絵の具については

こちらで詳しく解説しています↓

画溶液

油絵の具はそのまま描ける硬さですが

塗りやすくするために画溶液を用います。

ドロッとした質感にするために植物油(リンシードオイル)

を用います。そこに流動性を持たせたいときに

溶剤(テレピン)を加えます。

テレピンは絵の具の付着力をなくすものなので

テレピン単体での使用は下描き段階だけに

とどめておきましょう。

はじめは必要な成分が調合してある

調合油(ペインティングオイル)が一本あれば

良いでしょう。

画溶液については

こちらで詳しく解説しています↓

筆

油絵の具には粘りがある為弾力と耐久性のある

豚毛の硬毛筆を使います。描き込みをする際に

軟毛筆を使うこともありますが豚毛の筆が

あれば十分です。穂先の形により用途が違い

以下の6種類があると便利です。

フィルバート(平筆)

描き始めの面塗りから仕上げの描き込みまで

マルチに使える便利な形です。

フラット(平筆)

面塗りや線描の際に使います。エッヂを

利用してきれいな線を描けます。

ラウンド(丸筆)

細部を描く際に自由な表現ができる形です。

ブライト(平筆)

穂先が短いのでタッチがそのまま画面に伝わり

やすく凸凹した質感の表現などに向いています。

アングル(平筆)

工業製品など直線を多用する作品制作に向いて

います。エッヂを利用して線を描けます。

ファン(平筆)

扇形の形状がボカシ技法や

グラッシ技法(透明な時油を上塗りすること)に向いています。

ペインティングナイフ

主にパレットで絵の具を混ぜる時に使います。

またキャンバスにペインティングナイフで

直接絵の具を塗布してわざと凸凹の質感を

出したりもします。形や大きさが色々あるので

お好みを見つけてみてください。

皿

描画時に調合した溶き油を入れたり

筆を洗う際に筆洗液を入れたり

二、三枚あると便利です。

パレット

木製パレットもありますが、紙製のパレット

が片付けやすくおススメです。

絵の具の混ぜ方・塗り方

絵の具はパレット上でナイフを使って混ぜましょう。

油絵の具は乾燥に時間がかかるため

極端に厚塗りしないことです。

色を何層か重ねて描くイメージです。

キャンバス上で自在に伸ばしたり、混ぜたり

ぼかしたり、重ねたり、違う色を並べたり

絵の具のテクスチャーを楽しんでみましょう。

色を塗り重ねる際は半乾き、もしくはしっかり

乾かしてから重ねるのがポイントです。

むやみに重ねると色が濁ってしまいます。

油絵の技法

実際に対象を描いていく際に以下の技法

を意識してやってみると良いでしょう。

グレーズ

乾燥した絵の具の層の上に透明色を薄く

塗り重ねる技法です。

油絵の具の透明性が最も発揮され空間の奥行や

物の立体感、色彩の鮮やかさを生みます。

油絵といえばまず実践してほしい技法です。

スカンブル

暗色の絵の具の層の上に不透明な明色を重ねる

技法です。不透明色は薄く重ねることで

下層の色彩をぼかし、グレイッシュなトーン

を作ります。

色調に深みをもたらしたり形を引き締める効果

があります。

しっかり対象をとらえ形を描いていく際に

必須の表現です。

スフマート

乾燥に時間が掛かる油絵の具の特徴を生かして

乾燥するまでの間、自由に絵の具を伸ばしたり

ぼかしたりして煙のような繊細で柔らかい色調

を作ります。

輪郭線を強調せずにぼかすことで形の自然な

丸みや際の回り込みを表現できます。

グラデーション

こちらも油絵の具が乾くまでの間

パレット上や画面上で中間色の変化を作り

筆で馴染ませていきます。

滑らかさを表現したいとき、

筆跡を残さずに写実的な表現をしたいときに

用います。

インパスト

不透明な絵の具を筆やペインティングナイフで

厚塗りすることでその凹凸が

物質の素材感や陰影を強調したり

迫力をもたらします。

油絵の具は盛り上げて画面に乗せた絵の具が

そのまま乾くので絵の具の物質的な凹凸感も

楽しめます。

ドリッピング

溶き油を多めにしたトロトロの状態の絵の具

を筆につけ画面に垂らして偶然できた

テクスチャーや形を楽しめる技法です。

抽象画で積極的に用いると複雑な表現が

簡単にできますし、人物画・風景画・静物画に

部分的に使っても味わいのある画面になります。

ドライブラシ

溶き油なしの固めの絵の具を少量だけ筆につけ

画面にかすれさせるように描く技法です。

表面のざらざらした質感や起毛した質感など

を表現したいときに繊細なタッチが

簡単に叶います。

スパッタリング

こちらも溶き油を多めにしたトロトロの状態の

絵の具を筆につけ、指ではじくことで画面に

絵の具が飛び散り筆で直接描くストロークとは

違った味を楽しめます。

ドリッピング技法と併用すると

リズミカルな表現になります。

油絵の具の乾燥問題

油絵の具が固まることを「乾燥する」

と言いますが、これは

油が化学反応を起こして固まっていることを指します。

油は空気中の酸素を吸収して固まるのです。

自然に固まるのを待つのが良いのですが、

場合によっては乾燥に数日かかることも

あるため油絵制作の悩みの一つになっています。

製作時間の都合上早く乾燥させたいとき、

いくつかの手段があります。

油抜き

新聞紙など不要な紙の上に油絵の具を

乗せてペインティングナイフで広げます。

数分置くと油分が抜けて乾きやすくなります。

少し硬くマットな質感になるので

製作序盤の段階に用いるのがおすすめです。

乾燥促進剤

溶き油やメディウム、シッカチフ

を用いるのが一番ポピュラーです。

乾燥促進とともに

光沢や色の深み・透明性を増す効果

があります。

最短一時間くらいで固まり始めるもの

がありますが、それぞれ混ぜる量に制限が

あるので注意しましょう。

絵の具の分量を調節する

やはり油絵の具は厚塗りすればするほど

乾燥に日数を要します。

絵の具の透明性や流動性が

油絵の具の良さでもあるので

薄い層を何層も重ねるようにすると

乾燥しやすくなります。

部屋の温度を上げる

部屋の温度が上がると絵の具の酸化

が早まり乾燥促進になります。

扇風機などで新鮮な空気を

室内に送り込むのも良いです。

筆のお手入れ

使用後はすぐに不要な布でふき取り、

筆洗液で洗浄しましょう。

私はいつも

「クサカベのブラシクリーナーデラックス」

を使っています。

普通の筆洗液の3倍の洗浄力で

リンス成分が配合されています。

お手入れが楽な分、制作に集中できます。

筆のお手入れについては

こちらで詳しく解説しています↓

まとめ

油絵の特徴から油絵の具の使い方と描き方

までポイントを絞って解説してみました。

この基本をもとに描いていけば

油絵の具の魅力である鮮やかで多様な表現

が叶うでしょう。

そして自分らしい世界観を見つけていくことも

描画の楽しみの一つでもあります。

ぜひ油絵制作を楽しんでください。