こんにちは、画家の落合です。

今回は絵を描くうえで重要な

土台となるデッサン力のお話です。

絵を描くには

見たものを的確に写し取る力、

自分のイメージを人に豊かに伝える力

が必要になってきます。

これがデッサン力です。

どんな画材を扱うにしても

デッサン力がないと思うように描けませんよね。

私もデッサンを習得中の頃は

自分の思うとおりに描けずに

つらい時期がありましたが、

デッサン力が身についてからは

格段に絵を描くのが楽しくなったのを

覚えています。

絵を始めたばかりで思うように描けない

コツを押さえて最短で上達したい

基本をおさらいして更にスキルアップしたい

という方のためにデッサンのコツを分かりやすく

ポイントでまとめました。

目次

デッサンとは5つの要素でできている

デッサンとは描く技能で成り立っている

のではなく対象を知覚する5つの力によって

成り立っています。

技法の習得ではなくモノの見方を変えるだけで

デッサンは上達します。

見るべきポイントはこの5つです。

①輪郭線

②ネガスペース

③明暗

④関係性

⑤全体感

①まず基本は「輪郭線」が大事

輪郭線は絵の骨組みです。

対象を画面のどの位置にどんなバランスで

入れ、余白はどんな形になるのか?

重要な画面計画になります。

【構図を取る際】

画面いっぱいに数字の「8」

を描き8の線上にモチーフが収まるように

物を配置するとバランスの良い見え方に

なります。

【直線の輪郭線を描く場合】

画用紙のフレームに対して平行にならないように

構図を取ると画面に奥行きが生まれ立体的な

見え方になります。

また物の先端や輪郭線は画用紙のフレームに

接触しないようにしましょう。

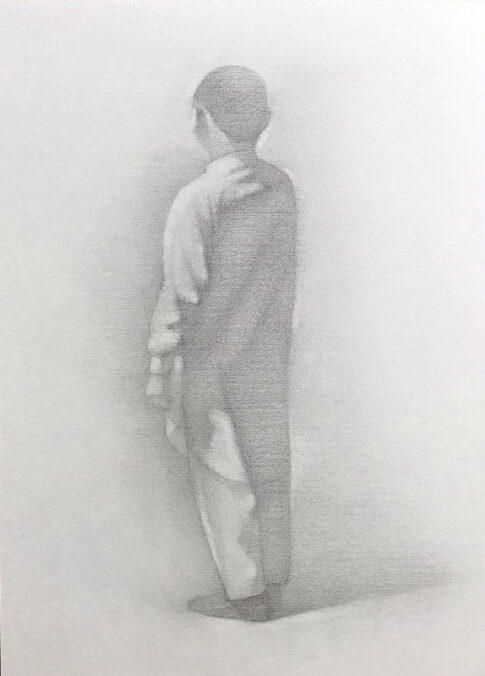

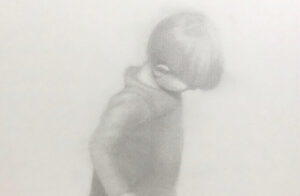

【立体物を描く場合】

隠れた構造までつかむことが大切です。

物の裏側や接地面まで仮の線で描き足して

構造をつかみましょう。

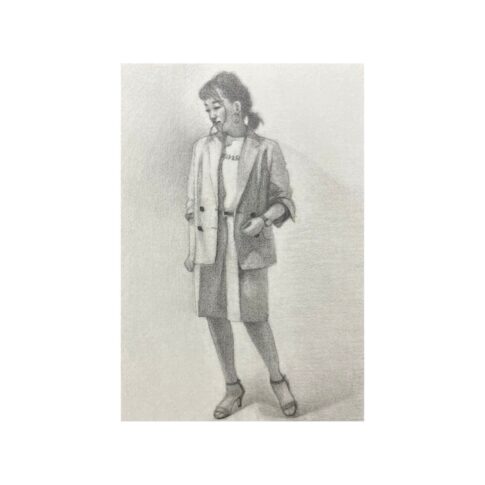

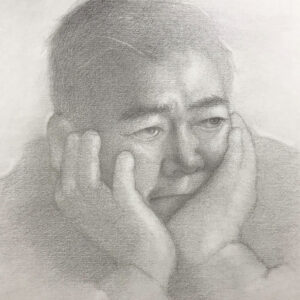

【複数のモチーフや人物画を描く場合】

各パーツの位置を割り出すことが大事です。

各々の比例を割り出して正確に輪郭線を

描きましょう。

②上達する秘訣は「ネガスペース」の観察

描くモチーフをポジとすると

モチーフの周りの空間はネガとなります。

ふつう輪郭線を描く場合モノのフォルム(ポジ)

を観察しますが、ネガのスペースに意識を向けて

輪郭線を描いてみてください。

「ネガ」を描くのです。

すると先入観なく純粋に形の起伏や微妙な

角度の変化を捉えられるようになります。

見たままに描けない、上達しない理由の大半は

モチーフを正確にとらえていない(見ていない)

ことです。

日常生活で記憶されたシンボルを取り払い

とことん観察することが上達の近道です。

どう描けばよいのか?

答えはすべてモチーフの中にあります。

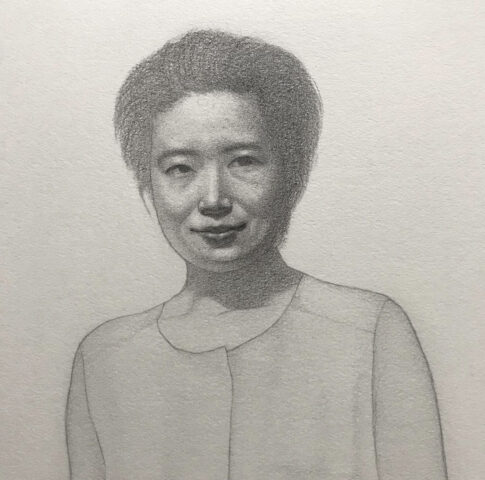

③絵を上手く見せる明暗のつけ方とは?

明部と暗部の描き分けは

モチーフの立体感や存在感、その場の空間感

を表現するのに重要な役割を果たします。

明暗をつけていくとき以下のプロセスを

実践してみましょう。

【稜線を探す】

デッサンでは形が変わる面と面の境界を

稜線と呼びます。直射光と反射光の境目に

現れる黒い帯状の線が稜線です。

リンゴなどの球体を描く場合、面の変化が

緩やかなのでハッキリとした稜線は見えません。

意識的に稜線を見つけ出し強調して描いていく

必要があります。

【光の当たった状態を作り出す】

見つけた稜線から光の演出をしていきましょう。

どこに光源がありモチーフのどの位置に

当たっているのか?(画面で一番明るい部分)

どこに強い影が落ちているのか?

(画面で一番暗い部分)

実際よりも光と影を強調して劇的に表現すると

明暗の描き分けに幅を持たせることができます。

【ハーフトーンの幅を効かせる】

次に観察していくのは

一番明るい部分と一番暗い部分の中間の色

(ハーフトーン)の部分です。

このハーフトーンの幅をいかに作り出せるか

がデッサン上達のカギです。

ハーフトーンをつけていくときのポイントは

形や面の変化に沿ってトーンを

つけていくことです。

意識的に面を見つけてこの面はこのトーン、

隣の面はこのトーン…と

面によって描き分けていくことです。

【空気遠近法を使う】

景色を見る時、近くの物はハッキリ、

遠くの物はボンヤリ見えますよね。

空気の層の厚みの違いで遠景と近景

に見え方の違いが生じます。

この原理をデッサンに応用することを

空気遠近法と呼びます。

近くの物は明暗の対比もクリアに

細かく描く、遠くになるにつれて

明暗対比の差は少なく、

一番遠いものは対比のない平坦なトーン

で表現します。

【反射光を描く】

稜線と接地面の間に現れるのが反射光です。

反射光を意識的に見つけて表現しましょう。

ただし明るくしすぎないこと。

直射光に比べると柔らかくマットな質感の光

なので繊細な表現が必要です。

【線の強弱で示す】

ある程度デッサンにトーンが載ってきたら

線(際)の表現も見直してみましょう。

以下の箇所を強調してくっきりとした強めの

線で表現するとメリハリが出てきます。

ただしあくまで部分的に強調すること。

全体的に線で囲むように強調してしまうと

平坦な画面になってしまいます。

形の変化するところ

形の角

接地面

近景(手前にあるもの)

※人物の場合↓

肩、腰(骨盤)、関節など

④物同士の関係性をみることでレベルアップ

絵を描くにあたって最も難しく最も重要なのは

物同士の関係性の観察です。

線や調子、質感の強弱で位置関係を

明確に示すことができているか

見直しながら整理していきましょう。

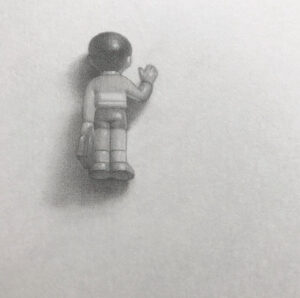

【前後関係】

物同士の重なりや接点をよく見て

前後の位置関係を明確に示しましょう。

複雑な対象を描く場合も前後関係を

描き示すことで空間の奥行を表現できます。

【状況-位置関係】

光が当たることで陰影が生まれますが

その陰影を正確につけることで

対象の位置関係が明確になります。

陰影のつけ方によって

物が浮いているのか接しているのか

が変わってきます。

台の上に置かれたものならその接地面を

丁寧に観察して描きましょう。

接地面にできる影や線の調子を的確に描く

ことで台の上に置かれている存在感が

出てきます。

落ちている影の形で

どのように置かれているのか

空間的な位置関係が示されます。

【明暗関係】

人間の視点は自然と明暗の対比の強い部分に

引き付けられる性質があります。

その視点は対比の強い部分から弱い部分へと

移行していくものです。

対象の中での主役(一番見せたい部分)に

強い明暗対比、脇役には控えめな対比を

意識的に施し画面の中にドラマを作ります。

そうすることで主役(一番見せたい部分)に

視点が止まり脇役へと流れていく動きが

生まれ画面に奥行きが出てくるのです。

【物と背景の関係】

絵を描く場合、当然対象(物)を描く

わけですが観察する視点は自然と「物」

に行きがちです。

その視点を「背景」へ向けてみましょう。

物は空間(背景)の中に存在しているので

背景のリアリティーを追求することで

絵に強さが出てくるのです。

背景の形や調子も物を観察するのと同様に

観察して描きましょう。

例えば物を輪郭線のみで描き

背景に調子をつけるだけでも存在感が

出てくるのです。

⑤デッサン力とは全体感を見る力である

デッサンとは対象と自分の画面を常に

客観的に見比べ全体のバランスを

構築していくことです。

これまで説明してきたポイントを実践すれば

自然と全体感を見る力がついています。

自分の画面全体を時折遠くから見ながら

新鮮な目でチェックしどこに手を入れたら

よいか判断していきましょう。

対象の印象をしっかりとらえた表現豊かな

作品になるはずです。

まとめ

デッサンのコツを大きな5つのポイントに

分けて説明してきました。

これまでとは違う視点、あるいはより

繊細な視点で向き合えるようになっていると

思います。

また、対象をはじめに見た時の印象

(対象のどこに惹かれたか)を

最後まで覚えておき最終的に

自分の伝えたいゴールイメージが

伝わる作品になっているか?

を大事にしていきましょう。

自分の見た感動体験を伝えられるように

なったら素敵ですよね。

日頃からいろいろな画家の作品を見て

自分の好きな表現方法やテイストの

イメージをつけておくことも

いいと思います。

私も秀逸な作品をたくさん見て研究する

ことで観察力や表現力を磨いてきました。

是非デッサンを楽しんでみてください。