こんにちは、画家の落合真由美です。

油絵は15世紀に生み出されて以来、

様々な進化を遂げてきた

伝統的な絵画技法です。

油絵とは油絵の具で描くことは

皆さんご存知だと思いますが、

改めて油絵って何なのか?

水彩画やアクリル画とはどう違うのか?

油絵の歴史を紐解きながら

初めての方にも分かりやすく

解説していきます。

目次

油絵の特徴は?簡単に解説

油絵とは何なのか?

簡単に言うと油絵とは

「透明感があって

描き直しが自由にできる絵画技法」

です。

油絵の具は顔料を油で練ったものですが、

油絵の具の大きな特徴としては

透明感

可塑性

の二つです。

透明感を解説すると

油絵の具は練られている油によって

艶っぽく見えたり透明感を感じます。

さらに乾燥しても練ってある油は

蒸発せずにそのままの状態で固まるので、

完成しても透明感のある艶っぽい画面が

キープします。

もちろん油の量は調節できるので

マットな画面に仕上げることもできます。

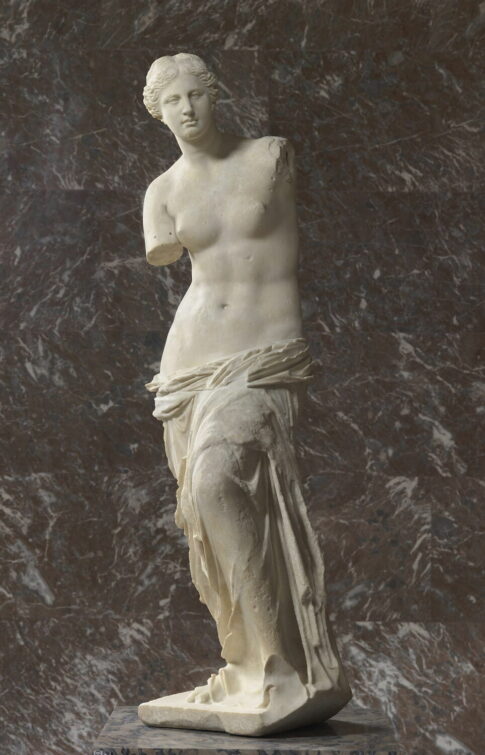

可塑性とは

自由に形を変えられる性質のことです。

例えば紙粘土は乾くまでは

自由に形を作ることができます。

そして乾くと固まりますよね。

同様に、

油絵の具も完全に乾くまでは

伸ばしたり暈したり厚く盛り上げたり、

思うままに絵の具の形態を

操ることができます。

これは油絵の具が

乾くのに時間がかかる画材だからです。

乾くまでは

好きなように絵の具を動かしたり混ぜたり

はもちろん、路線を変更して

描き直しもできるのです。

油絵を描いているとよくあることですが、

絵の具をいじっていて

偶然混ざってできた色や質感がキレイで

絵が面白くなったり、

思っていたのとは違う路線の表情が

偶然できて絵が上手くいったりすることが

あります。

環境や絵の具の厚みによって

乾燥時間は変わったり、

乾燥促進剤を使うことで

乾燥時間は操れたりするのですが、

油絵の具は乾燥まで数日から数週間かかる

画材です。

そのため描き直しなど

絵の具を自由に動かせる画材

として知られています。

このような油絵の具の性質によって

油絵には以下のような

表現の特徴があります。

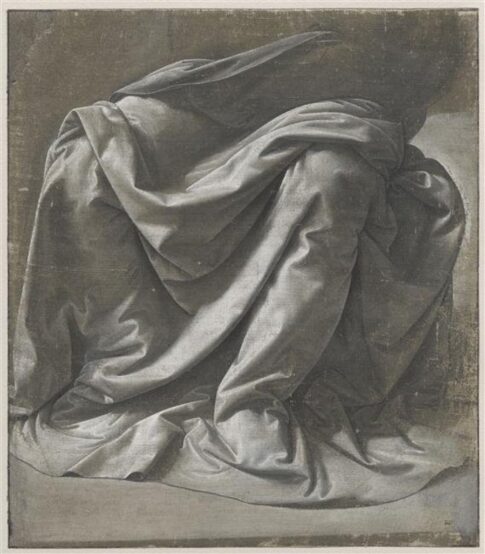

輪郭線が曖昧

奥行きのある空間表現

ドラマチックな明暗表現

絵の具を厚くのせて質感を表現

どういうことかと言うと

絵の具を伸ばして大きな色面として

形や空間を描いたり、

その強弱によって

モノの遠近感を出したりするので、

輪郭線が曖昧になり

柔らかい表情になったり

空間が奥まで広がっているように

感じる画面になります。

また

絵の具の量や形を自由にいじれるので

明るい絵の具を厚く塗って

明部を表現したり、

明るい色面の上に暗い透明色を薄く重ねて

深みのある暗部の表現をしたり、

絵の具の表情や色の深みによって

ドラマチックな明暗対比に見せたり

絵の具の質感を面白く見せたりできます。

油絵は水彩画やアクリル画とどう違うの?

水で溶いて描く

水彩絵の具やアクリル絵の具は

水分が蒸発することで絵の具が固まる

蒸発乾燥の画材です。

そのため乾燥が早いのが特徴です。

水彩絵の具やアクリル絵の具は

使ったことがある方が

いらっしゃると思いますが

油絵の具とは具体的に

どう違うのでしょうか?

それぞれの特徴を

油絵の具と比べてみましょう。

水彩画の特徴 | 油絵との違いは?

①水々しい透明感

水彩画は水によって

滲みや濃淡を作っていくので

水々しい透き通った雰囲気の画面

になります。

乾燥すると水が蒸発し

画用紙の白が透けるような

軽い絵の具の層になり透明感が出ます。

滲みや濃淡の表現は

水が蒸発する前に

やらなくてはいけないので

スピーディーに決める必要があります。

→油絵の具も練ってある油によって

透明感がありますが

乾燥しても油は蒸発せずに残るので

絵の具の層に重厚さがありつつも

透明感のある仕上がりになります。

②明部は「紙の白」を利用する

水彩画は基本的に白色絵の具は使わずに

「紙の白」を明部に利用して

軽く清涼感のある描写をします。

→油絵で明るさを表現するときは

不透明な白色絵の具を使います。

水彩画は手軽に短時間で描ける良さが

ありますね。

油絵は時間がかかりますが

その分完成した時の存在感があります。

③軽い絵の具の層

水彩画は水で溶いた絵の具を使って

描いていきますが

乾いてもまた水で溶けるので

重ね塗りには向かず

短時間で仕上げていくことになります。

軽いタッチが特徴です。

→油絵は厚塗りしたり重ねたりできるので

重厚な雰囲気の画面になります。

また油絵は

重ねたり盛り上げた絵の具の嵩は

乾いても減らないので

絵の具自体のテクスチャーの

バリエーションを魅せることもできます。

④紙は強度が低い

水彩画は画用紙に描いていきますが

水が多すぎたり擦りすぎると

ボロボロに紙が傷むこともあるので

注意が必要です。

画用紙は手に入りやすいところは

利点ですね。

→油絵のキャンバスは目に凹凸があり

油絵の具の重ね塗りや摩擦にも強い

丈夫さがあります。

時間や手数をかけて描き、

長期保存するには

油絵がオススメです。

アクリル画の特徴 | 油絵との違いは?

①乾くと再度溶けることがない

アクリル絵の具は乾くと

耐水性の膜ができます。

そのため重ね塗りをしても

下層を乱すことなく描画できるのです。

乾燥が早くてすぐに描写を重ねられるのは

便利ですよね。

しかし注意点もあります。

乾くのが早い分、

暈しの表現がしづらかったり、

乾く前の速やかな描写が求められます。

→油絵は乾燥までに時間がかかるので

その間に絵の具を伸ばして暈したり、

下層の絵の具と程よく混ぜながら

ニュアンスのある描写ができるのが

特徴です。

②乾燥すると嵩が減る

アクリル絵の具は

乾燥して水分が蒸発する分だけ

嵩が減ります。

重厚感を出すには下地を作ったり

絵の具の厚みを出す必要があります。

またアクリル絵の具は

乾燥前後で色も変化します。

→油絵の具は油が空気に触れて

油自体が固まるので嵩が減ることは無く、

色や艶の変化もほとんどないですね。

③様々な支持体に描ける

アクリル絵の具は

紙、キャンバス、木、布、石

など様々な支持体に描くことができ

汎用性があります。

→油絵はキャンバスやパネルに描きますが

アクリル絵の具は身近にあるものを

支持体にすることもできるので

アクリル画だとよりカジュアルな表現が

できそうですね。

油絵とは? | 油絵の歴史から紐解く

油絵が誕生してからの

世界の油絵画家たちの大きな動きを

まとめてみました。

この油絵の歴史を紐解くことによって

油絵を知るヒントとなります。

15世紀 | 油絵が誕生

フランドル地方(ベルギー・オランダ)にて

ヤン・ファン・エイクを中心とした

北方ルネサンスの画家たちによって

油絵が誕生しました。

当時、テンペラ画に

油性分が加えられてきたことが転じて

油絵が生み出されました。

※「テンペラ」とは

「混ぜ合わせる」という意味で

顔料を卵や膠なとで練った

不透明な絵の具のこと

当時の油絵の具は

流動性がある透明なものでしたので

輝くような発色と質感が特徴でした。

その透明感ゆえ当時の白色は

隠蔽力が低いのが難点でした。

そこでパネルに白亜

※白亜とは貝やサンゴなどの化石からなる炭酸カルシウム

で地塗りをして白色を表現し、

テンペラ絵の具と併用しながら

描いていました。

スフマート技法が完成

やがて

イタリア・ルネサンスの画家たちに

この油絵が広まります。

油絵の特徴である透明性の高い技法の効果

を早くから画家レオナルド・ダ・ヴィンチは

注目していました。

ダ・ヴィンチは

「スフマート技法」という

モノの輪郭を煙の様に暈して

空間の奥行きを描く技法を生み出しました。

16世紀初め | キャンバスが使われる

ヴェネツィア(イタリア)で

キャンバスの使用が始まります。

凹凸のあるキャンバス地は

透明な絵の具の反射と発色を妨げるのが

問題になっていきます。

キャンバスの凹んだ部分に

絵の具が溜まって細部の描写が

しづらいからです。

硬練り不透明絵の具の流行

そこで

ヴェネツィア派の画家ティツィアーノ

によって硬く練った不透明な絵の具が

広まります。

硬く練った不透明な絵の具は

凹凸のあるキャンバス地に

しっかり馴染みます。

そうなると必然的に描画プロセスも変化し、

付けたり取ったりの描き直しが

簡単にできるようになります。

また白などの明るい色の絵の具での

劇的な明部の表現が

ダイレクトにしやすくなりました。

画家カラヴァッジョなどが代表的ですが、

バロック絵画の劇的な明暗の表現が

流行し始めます。

ルーベンスやレンブラントの表現

17世紀、

この描画方法は北方の画家たちにも

影響をあたえます。

北方の画家たちは

不透明な絵の具と透明な絵の具を

併用することによって

明るい色彩表現を見直しました。

当時はキャンバスが

広まりつつありましたが

画家ルーベンスは白亜地パネルを使用し

透明色と不透明色を使って

ダイナミックな筆使いで作品を描きました。

15世紀のフランドルの

透明な絵の具を使う技法と

16世紀ベネツィアの

不透明な絵の具の技法を

統合した描き方を確立したのです。

画家レンブラントは

硬さのある絵の具の物質感と

流動的で透明な絵の具との違いを

効果的に取り入れて、

奥行きのある空間表現を得意としました。

チューブ入り絵の具と印象派の誕生

19世紀、

現代で使っているような

チューブ入り絵の具が誕生しました。

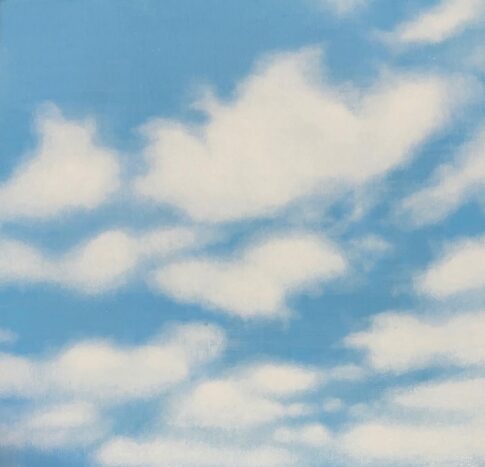

それに伴い屋外での制作が

しやすくなったことで

画家の制作環境も変化していきます。

自然風景から

直接インスピレーションを受けた

画家モネやルノワールなどによって

リアルな自然光を手早く描く

印象派が生まれました。

そして、顔料の技術も向上し

さまざまな色彩の絵の具が

手に入りやすくなります。

現代では…

これまでの流れを簡単にまとめると

油絵が誕生した当時は

流動的で透明な絵の具を何層も重ねて

色を表現する技法が主流でしたが、

近代では絵の具の色彩の進化により

ダイレクトに色を表現するように

なりました。

現代では画材が進化し、

油絵の伝統的な魅力を活かしつつも

乾燥時間や絵の具の質感を操ったり、

沢山の絵の具の中から自由に色を選べ、

表現できる幅が広がっています。

まとめ

今回は「油絵」の特徴を

油絵が誕生した経緯や

他の画材との比較によって

深掘りしてみました。

どの画材にもそれぞれ

魅力や描きやすさがありますが、

油絵の長い歴史を知ると

今回紹介したダ・ヴィンチ

やルーベンス、レンブラントなどの

名画家たちが残した作品の見方も

変わるのではないでしょうか?

新たな視点で絵画鑑賞してみたり、

自分で油絵を描いてみたりと

油絵の楽しさや奥深さを

発見できそうですよね。