こんにちは、画家の落合です。

今回は鉛筆画がテーマです。

鉛筆は道具を揃えやすく場所も取らない

ので気軽に始めやすい画材の一つです。

また絵の勉強や美大受験のために

鉛筆画を始める方も多いですね。

鉛筆画をこれから始めようとしている方、

もっと本格的に鍛えたい方、

基本をおさらいしたい方へ

鉛筆画の道具の選び方から

上手な鉛筆の使い方

を詳しく解説していきます。

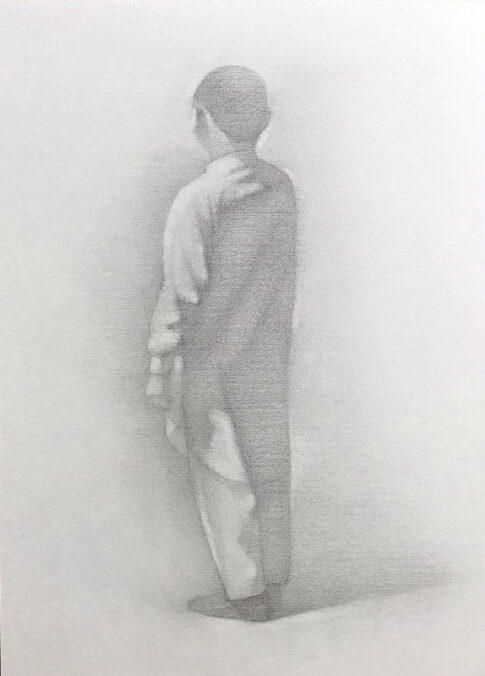

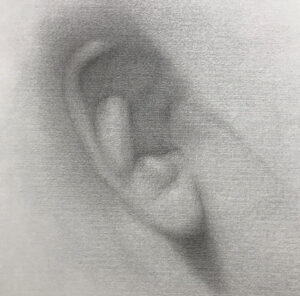

鉛筆画の特徴とは?

鉛筆一本だけでも手の動かし方ひとつで

出来る調子が全く違ってくるものです。

芯が細い分、手の繊細な動きが

ダイレクトに伝わるのです。

そのため細かい部分の描き込みや

繊細な表現が叶うのが特徴です。

鉛筆画に必要な道具

鉛筆

B系(芯が柔らかい)とH系(芯が硬い)が

それぞれ数種類必要です。

この後解説していきます。

画用紙

以下のように何種類かありますが

私はTMKポスター紙を使っています。

紙の表裏を間違えないようにしましょう。

紙の目が規則的に見えるほうが表です。

TMKポスター紙

表面強度があり描き込みに強く、

エンボスが少ないので、

鉛筆の繊細なタッチが活きます。

白象画学紙

白色度が高く、

エンボスか少ないので

鉛筆のノリが良いです。

シリウス水彩画紙

強靭な紙面でラフな紙肌です。

鉛筆のノリが良いです。

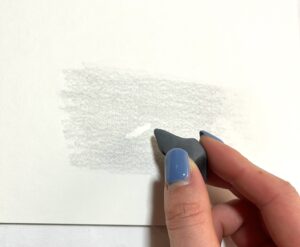

練りゴム

画用紙を傷めずに画面を修正することが

できます。

ある程度調子をつけた後に練りゴムを

指で練って細くして白抜きする感じで

ハイライトをつけます。

黒くしすぎてしまった時に、

一度平らな所に押しつけて面を作り、

軽く叩く感じで着きすぎた黒鉛を

微調整することができます。

ティッシュ

ある程度描き進めた段階で

黒鉛を画面に定着させるために使います。

やさしくティッシュで擦ることで

調子が均一になります。

また、その後の鉛筆のノリを良くします。

カッターナイフ

鉛筆を削る時に使います。

紙やすり

芯先を簡単にシャープに

研ぐことができます。

デッサン用鉛筆削り器

削り器の中に削りカスが溜まるので

紙やすりに比べると散らかりません。

カルトンとクリップ

カルトンは画用紙を固定するための画板で

クリップで画用紙を挟んで固定します。

クリップの代わりにマスキングテープも

便利です。

イーゼル

カルトンを立てて固定する台のことです。

対象を正確に描くために観察する対象と

画面を自分と正対にする必要があります。

そのためにイーゼルを用います。

自分の肩の高さが画用紙の中心に

来るようにイーゼルの高さを

調節しましょう。

フィキサチーフ

作品完成後にスプレーすることで

画材の粉落ちや汚れを防止する定着剤です。

作品を保管する場合の必須アイテムです。

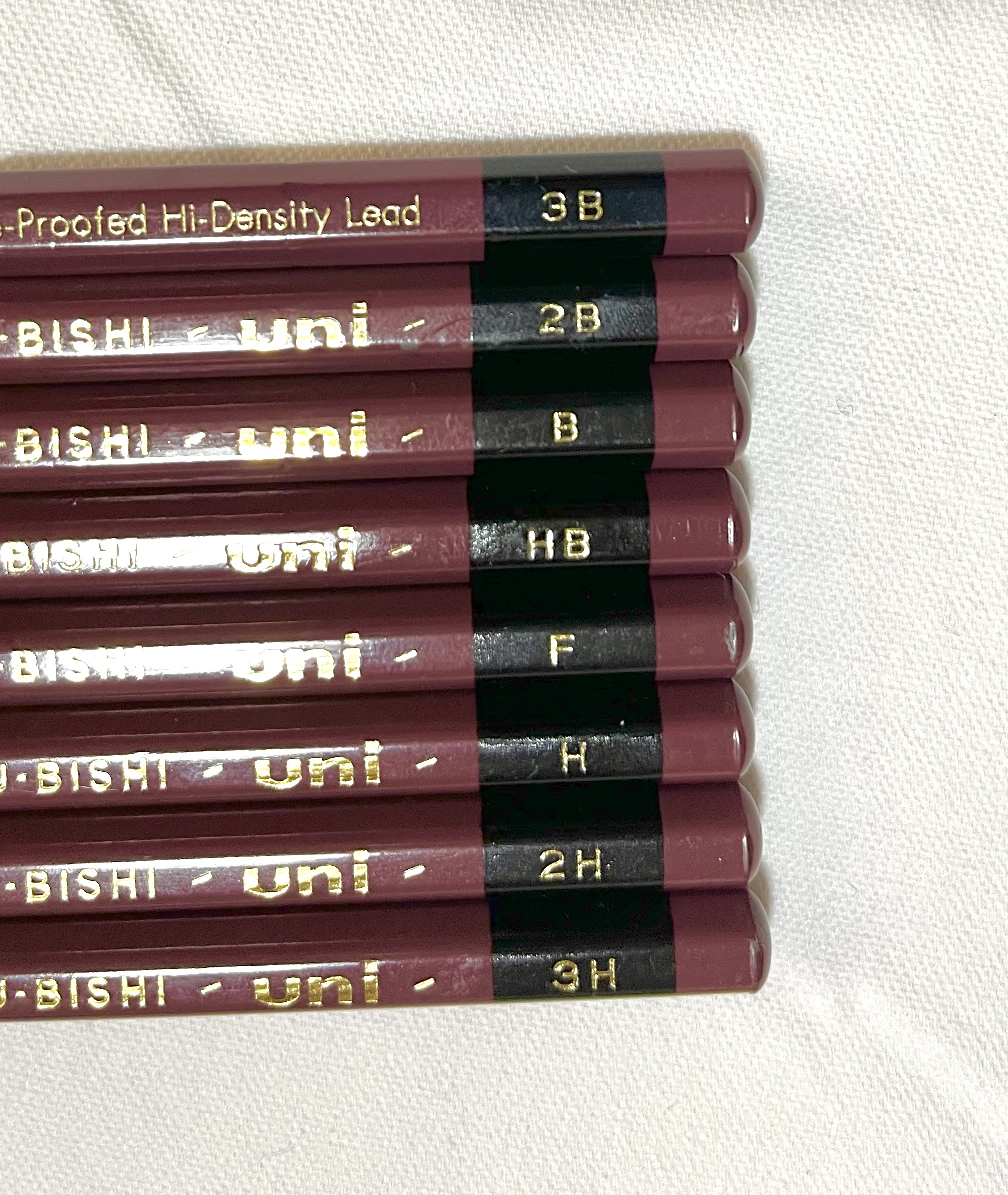

まず揃えるべき鉛筆の種類は?

B系(B=Black=黒くて柔らかい)

HB ,B ,2B ,3B

F(Firm=ほど良く硬い)

H系(Hard=硬い)

H ,2H ,3H

最初は以上の8種類があれば大丈夫です。

なぜこんなにたくさん鉛筆の種類が必要か

と言うと質感や色幅を豊かに表現する為

です。

鉛筆画は白黒の濃淡の描きわけの技術が

求められます。

鉛筆一本でも濃淡を何段階も描きわける

ことはできますが、

B系とH系を使い分けることで

その濃淡を大幅に広げることができます。

鉛筆のメーカーは何を選べば良い?

メーカーは主に

uni(ユニ)とSTAEDTLER(ステッドラー)

があります。

uniは描き味が柔らかく、

特にB系を用いる時に赤みのある暖かい黒

が出せます。

STAEDTLERは描き味が硬く、

特にH系を用いる時に

シャープでマットな質感が作れ、

青みがかった黒が出せます。

どちらか好きな方を使ってみてください!

描く部分によって使い分けをするのも

オススメです。

例えば、

凹凸のあるものやザラッとした質感を

出したい時はuniを、

線描するときや際(キワ)の処理をする時、

影や反射光のマットな質感を出したい時

はSTAEDTLERを使うなど。

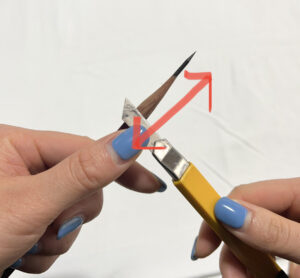

鉛筆の削り方

文字を書く時とは違い、

たっぷり使うので鉛筆画用の

削り方があります。

鉛筆の芯の部分が1.5cmくらい出る様に

削ります。

芯を囲んでいる木の部分も

芯に沿ってなだらかに削ります。

こうすることで一気に色をつけたい時に

鉛筆の側面を使ってムラなくキレイに

仕上げることができます。

鉛筆はカッターナイフで削ります。

右利きの場合

左手に鉛筆、右手にカッターナイフを

持ちます。

右手はカッターナイフに添える程度で

力は入れません。

左手の親指でカッターの刃を固定して

左手親指のスライドの動きで

えんぴつを削っていきます。

木の部分はなるべくなだらかに

削りましょう。

凸凹しすぎていると画用紙に当たって

描きづらくなります。

芯の部分は折れやすいので

気をつけましょう。

特にB系の柔らかい鉛筆は折れやすいので

芯を出す分量を1cmくらいに抑えても

良いでしょう。

芯の先端部分は左手で鉛筆を固定しながら

右手にカッターナイフをもち

右手を小刻みに動かして削りましょう。

紙やすりがあると簡単にシャープな芯先が

作れます。

またデッサン用の削り器も便利です。

鉛筆の芯先はこまめに削って

常に尖らせておきましょう。

先が丸まったままだと

画用紙への定着が悪くなる、

塗りムラが起きる、

際の描写がしづらくなる、

シャープな線描が出来なくなるなど

悪循環に陥ります。

良い作品を描くためには

鉛筆も描きやすい状態にしておくことが

大切です。

上手な鉛筆の使い方

鉛筆は力を入れすぎたり、

塗り重ねすぎると黒光りしてしまい、

かえって発色が鈍くなってしまいます。

画用紙に上手く鉛筆の黒鉛が

馴染んでいない状態です。

これは鉛筆画初心者が陥りがちなことです。

黒鉛を画用紙に馴染ませながら

黒光りさせずに描き込んでいくには

コツがあります。

B系の鉛筆を使う時は鉛筆の側面を使って描く

力を入れずに鉛筆の側面で

画用紙を撫でる感覚で色をつけると

B系特有の柔らかな発色を表現できます。

B系とH系を併用して色を塗る

B系の側面で色をつけた後に

H系で塗りムラをカバーする様に重ねます。

B系とH系の工程を交互に重ねると

密度がありつつも黒光りしない色調を

作れます。

ティッシュで黒鉛を定着させる

ある程度B系の鉛筆で色をつけたら

ティッシュでやさしく擦ると

黒鉛が画用紙に定着して

マットな質感を作ったり

トーンをぼかしたりすることが出来ます。

擦ることで画用紙の目に黒鉛が入っていき

画用紙に馴染ませることが出来ます。

その為その後の描き込みが

しやすくなります。

注意することは擦りすぎないことです。

擦ることで画用紙の目を潰すことになる

ので、やりすぎると画用紙を傷めてしまい

かえって描きづらくなります。

制作過程の中盤以降に行いましょう。

また、擦る前に大きな塗りムラが

ない様にしましょう。

ティッシュをキレイに畳んで

均一な力で一方向にやさしく撫でる感じ

で擦ると良いです。

芯先を常にシャープに研ぐ

鉛筆を立てて線で描く時は

芯先がキレイに尖っていることが必須です。

画用紙へのノリも良くなりますし、

くっきりした輪郭線を描くことができます。

明部と暗部で鉛筆の使い方を変える

明部は光が当たってものの質感が

見えやすくなります。

B系の鉛筆の柔らかさを活かして描くと

物の凹凸やざらっとした質感を

表現できます。

特に稜線(形の変わり目)を

B系で描くと立体的になります。

B系をメインに使い、

H系を細部や仕上げに使うイメージです。

反対に暗部はH系をメインに使うと

影のヌメっとした質感や

反射光のうっすら明るい感じを

表現できます。

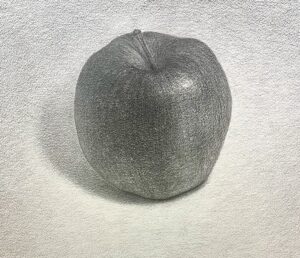

オススメの題材

勉強になるオススメの題材は

「りんご」です。

光と影の割合が6:4くらいが

描きやすいです。

影の部分を多めに作ることで

初心者は形をとらえやすくなります。

是非この鉛筆の使い方を踏まえて

りんごの絵に挑戦してみてください。

りんごの描き方を

詳しく解説していますので

こちらもぜひご覧ください↓

まとめ

鉛筆画を始めるための道具や

鉛筆の上手な使い方について

基本を詳しく解説してきました。

手の動かし方や鉛筆の持ち方を変えたり

練りゴムやティッシュを使ったり

鉛筆の硬さを使い分けたり

様々な工夫で

無限の表現ができます。

白黒の世界の表現ですが

シンプルな分とても難しく奥深く

やりがいのある画材です。

まずは鉛筆に慣れることが大切です。

たくさん描いて自分の手に馴染ませて

いってください。

プロの鉛筆画はH系の鉛筆も

しっかり使いこなしている所が

ポイントです。

慣れるまでがんばっていきましょう。