こんにちは、画家の落合真由美です。

みなさんはデッサンをする時に

どんな画材を使いますか?

代表的な画材だと鉛筆や木炭でしょうか?

鉛筆も木炭もそれぞれ表現できるスタイル

に特徴があり、描き方も異なります。

鉛筆は万人に馴染みのある画材ですが、

木炭は美大の油絵科受験など本格的に絵を

学ぼうとしない限り、

馴染みのない画材かもしれません。

そこで今回は木炭デッサンをより身近に

感じていただくためのお話を

していきます!

木炭デッサンは特に油絵を志す場合に

一緒に取り組むと

大変勉強になる画材です。

紙に付けた木炭を伸ばしたり取ったりして

トーンを作りこんでいく作業工程が

油絵と共通する部分があるからです。

油絵を描かない人でも確実に画力の

レベルアップになりますので、

ぜひやってみることをおすすめします!

それでは木炭デッサンで使う道具や

木炭デッサンの進め方について

解説していきます。

鉛筆デッサンと木炭デッサンの違いとは?

鉛筆デッサンと木炭デッサンとでは

デッサンの進め方や表現方法に

違いがあります。

デッサンの進め方では、

鉛筆はトーンを描き重ねて

進めていくのに対し、

木炭は付けたり、落としたり、押さえたり

を繰り返して徐々にトーンを作って

進めていくものです。

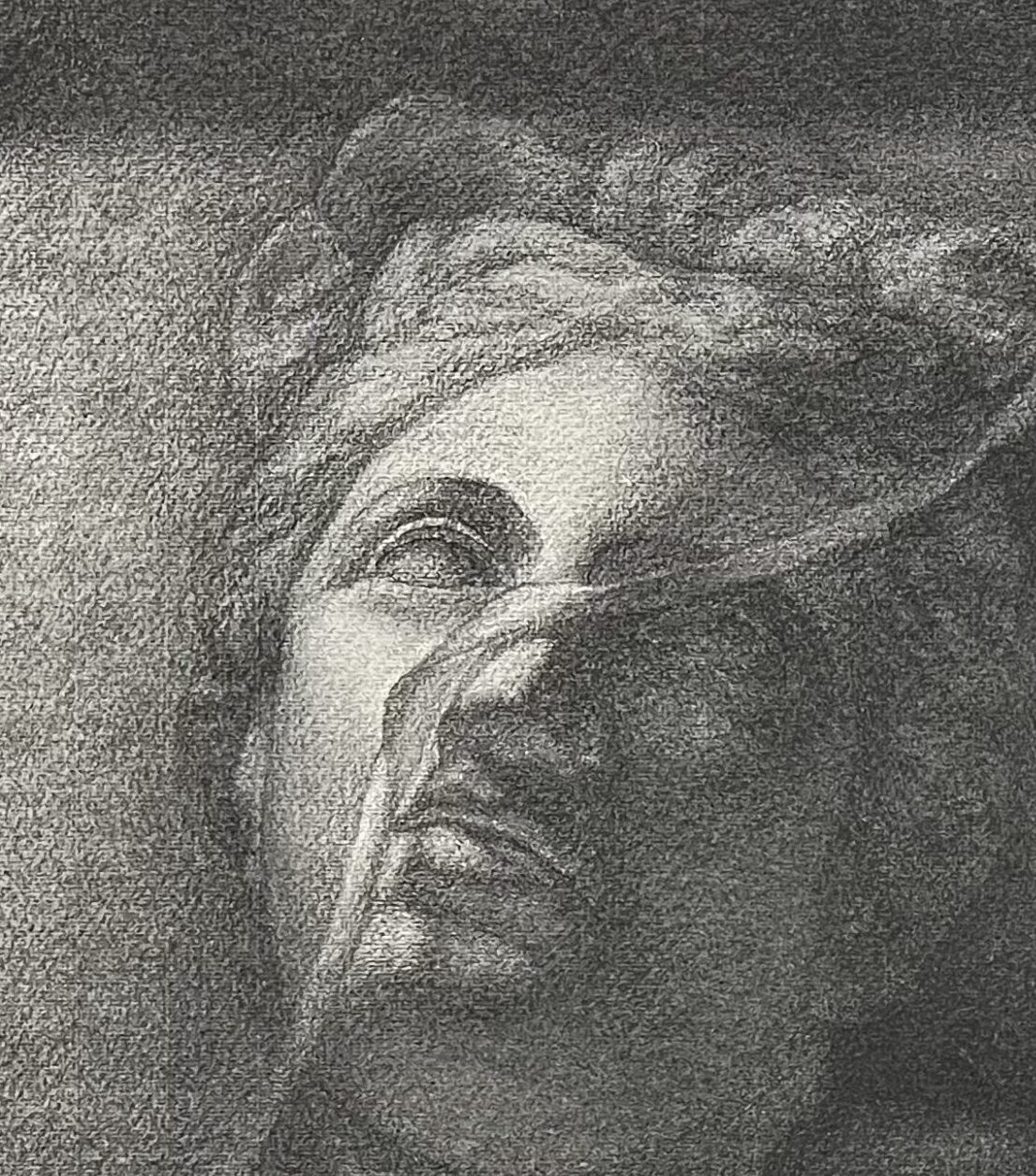

表現方法の違いとしては、

鉛筆は細密な描き込みや線描が

得意ですが、

木炭は色面やトーンの作り込みが

得意で、場の空間表現や

筆跡を残さないニュアンスのある描写が

得意です。

絵を描くにあたって

対象を面で捉える見方や空間の奥行

を表現する力はとても大切な要素なので、

木炭デッサンを経験することで

確かな描写力が付くと言えます。

初心者がデッサンを始める場合はまず、

木炭デッサンを学ぶと有効

ということです。

木炭は鉛筆と比べると

全体的に形や調子を捉えやすく、

修正もしやすいという特徴があります。

是非木炭デッサンをやってみましょう!

木炭デッサンに必要な道具

木炭デッサンに必要な道具を

まとめてみました。

必ず以下の道具を使うようにしましょう。

木炭デッサン中は木炭の粉末が舞うので

マスクを着用するといいと思います。

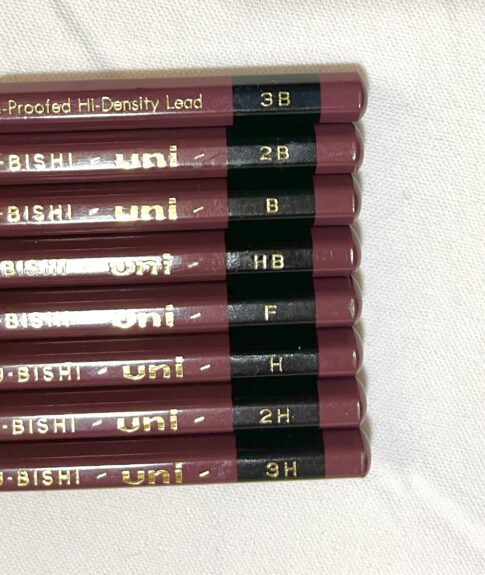

□木炭(3種類程度)

以下の三種類があると便利です。

・太くて軟らかい

・中太で軟らかい

・細くて硬い

□芯抜き

中太以上の木炭には芯があります。

芯の部分は画面が汚れる恐れがあるので

抜き取る必要があります。

□木炭紙(MBM)

文字が読めて紙の面が

規則的な方が表です。

下敷き用も含めて4~5枚必要です。

□カルトン、クリップ

木炭紙4~5枚をクリップで

カルトンに留めて描きます。

□ガーゼ

調子を伸ばしたり整えたり、

取ったりする時に使います。

木炭を払い落とす役目や

くすんだ調子を作る役目もあります。

黒く汚れたらきれいなものに交換する

習慣をつけましょう。

□練りゴム、食パン

中盤以降に調子を細かく白抜きするときに

練りゴムを使います。

練りゴムは使いすぎると

木炭紙を傷めることになります。

初心者は修正する場面が多いので

序盤の作業は食パンを使うと

良いでしょう。

食パンは乾燥しないように

ジッパー付きのビニール袋で保管します。

食パンの耳を除いた柔らかい部分を

指で練ってから消しゴムのようにして

白く抜く感じで使います。

慣れてきたら食パンはなくても

良いでしょう。

□カッター、紙やすり

木炭を削るときに使います。

特に紙やすりがあると便利です。

簡単に木炭を鋭利にできるので

描画しながら常にシャープな描き味を

キープできます。

□フィキサチーフ

作品完成後に画面に吹きかけ、

木炭を定着させ保護するための

スプレーです。

完成後に必ずスプレーしないと

摩擦で木炭がどんどん消えてしまうので

忘れないようにしましょう。

缶をよく振った後、

画面から30センチ程度離して

まんべんなく、たっぷりとスプレーします。

触って木炭が手につかなくなるまで

たっぷりとスプレーしましょう。

木炭の種類や使い方とは?

主に軟らかくて太い木炭で描き始め、

形を描き起こしていき、

細くて硬い木炭で細かい部分を

仕上げていきます。

伊研から出ている

ヤナギの太と中(軟らかい)と

ミヅキの細(硬い)

がおすすめです。

芯抜きで木炭の芯を抜いた後に

カッターや紙やすりで木炭を斜めに

カットして先を鋭利にします。

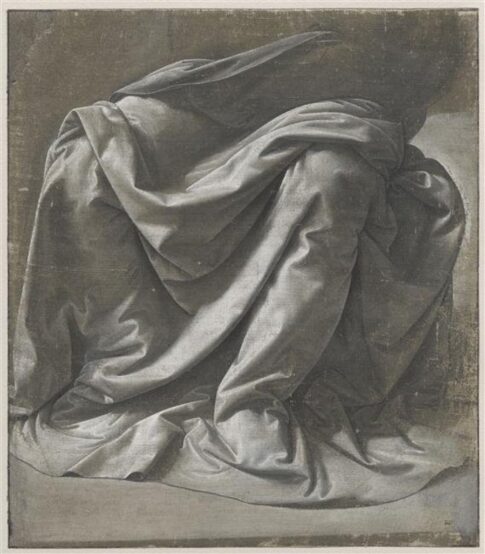

描きだしは木炭を長めに持って

木炭の側面を使って大きく調子を

つけていきます。

描いた線を修正したいときは

ガーゼで払うと簡単に木炭が落ちます。

紙を傷めるので安易に練りゴムを

使いすぎないようにしましょう。

木炭は思い切りたっぷりと画面に載せる

ことが大切です。

線の積み重ねではなく面で広くとらえて

土台を作るイメージで描き進めていくと

良いでしょう。

ある程度画面に木炭を載せられたら、

ガーゼで押さえて木炭紙に

定着させていきます。

暗く密度のある部分ほど

木炭を載せる

↓

ガーゼで定着させる

↓

木炭を載せる

を繰り返していき

調子を作り込んでいきます。

逆に光が当たって対象物の凹凸のある質感

が見えている部分は

ガーゼであまりこすらずに

木炭のざらっとしたそのままの質感を

見せると良いでしょう。

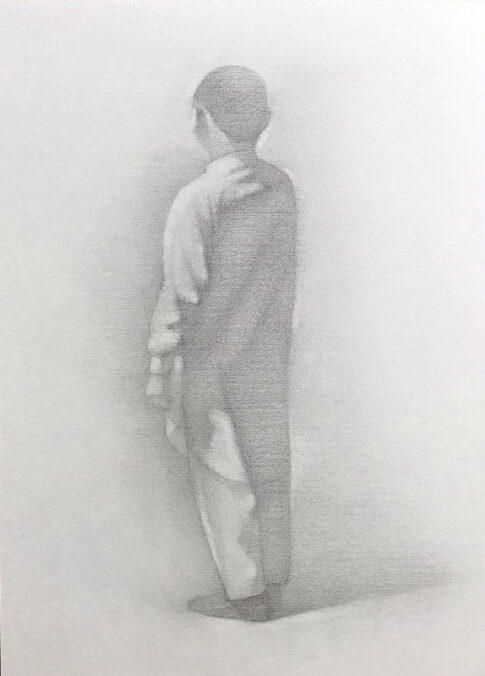

木炭デッサン進め方のコツ

木炭をつけたり、落としたり、押さえたり

の工程が慣れるまでは苦戦すると思います。

初心者は画面が真っ黒になってしまったり

するものです。

木炭デッサンを上手に進めていくコツは

ハーフトーンをいかに作り込めるか

によります。

ハーフトーンとは中間色のことですが、

木炭の一番暗い黒から

白抜きした一番白い部分までの間の

中間色の幅をいかに増やせるか

がポイントです。

ハーフトーンを作るには

ガーゼなどを使って木炭を押さえる工程を

丁寧に行うことが大事です。

やみくもに木炭を載せて何となく押さえる

だけでは画面がどんどん真っ黒に

なってしまいます。

画面をいくつかの大きな面で捉えて

どの面が明るくて、どの面が中間くらい、

どの面が一番暗いなど、

大まかな画面計画を製作前に

しっかり立てることが重要です。

木炭デッサンは

調子を作り込んでいくデッサンなので

背景にもしっかりと調子をつける

と良いでしょう。

背景を紙の地の真っ白のままにしておくと

紙の白だけが異様に浮いて見えて

しまいがちです。

木炭の調子を押さえたり、

明るくしたいときは

ガーゼやパン、練りゴムだけでなく

手を使うことも必要です。

手の側面や指の側面を使って

木炭を押さえたり取ったりしてみましょう。

微妙な押さえ加減でいい感じのニュアンス

が作れたりします。

木炭デッサンは偶然できた調子の

ニュアンスを活かすことで

いい作品になったりします。

鉛筆は線の積み重ねで

形を描き起こしていくのに対して

木炭は面で形を描き起こしていくことに

よって進めていきます。

面で見るということは

隣り合う面同士の描き分けが難しくなって

くるでしょう。

面を描き分けるポイントは

隣り合う面同士の

明暗の度合いを比べることです。

明るい面の隣は暗くなります。

ある面を明るい調子で描いたら、

その対比で隣り合う面は

暗く描く必要があります。

その明暗の度合いは画面の中で順位付け

していけば良いのです。

対象を観察してどこが一番明るいのか、

次に明るいところは?

どこが一番暗いのか?

次に暗いところは?

…というように明暗の関係を

よく観察することが進め方のコツです。

木炭デッサンをきれいに仕上げるコツ

面で捉える工程がある程度進んだら、

細かい部分も描いていく必要があります。

細かい描き込みや際(キワ)の部分は

硬くて細い木炭を使いましょう。

ミヅキの細い木炭を

紙やすりで先端を鋭利にして

描いていきます。

硬くて細い木炭はマットで密度があり、

細かい部分や際の部分を

クリアに描くことができます。

終盤の細かい調整は

練りゴムが活躍します。

練りゴムを指で練って鋭利にし

練りゴムで描いていく感覚で

際の調子をクリアに整えたり、

ハイライトを描いたり、

練りゴムでやさしく抑えて

白抜きするように

明るい部分を描き込んでいきます。

木炭は軟らかい調子や

ニュアンスのある調子が持ち味なので

輪郭線を描かずに調子を置くだけで

表現する箇所もあります。

例えば奥に引っ込んでいる部分や

背景に溶け込むような馴染んだ調子を

表現するとき、

陰になっていて形や輪郭線が鮮明ではない

部分などです。

そういう力の抜き差しを表現すると

豊かな画面になります。

まとめ

木炭デッサンは最初は戸惑うことも

多いですが、

慣れてくると調子の作り込みがしやすく、

軟らかいニュアンスの調子が

とても魅力的で描いているととても楽しい

ものです。

木炭の魅力に触れて

デッサンを楽しみましょう。